|

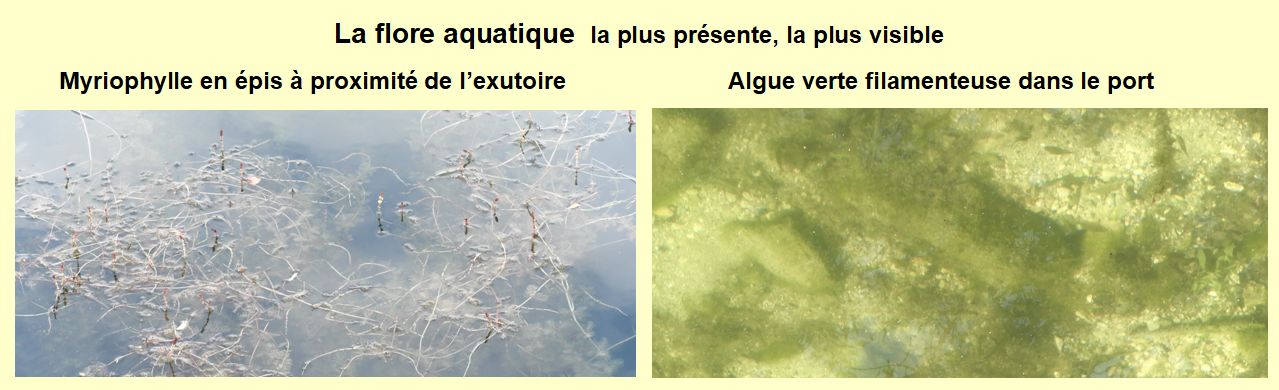

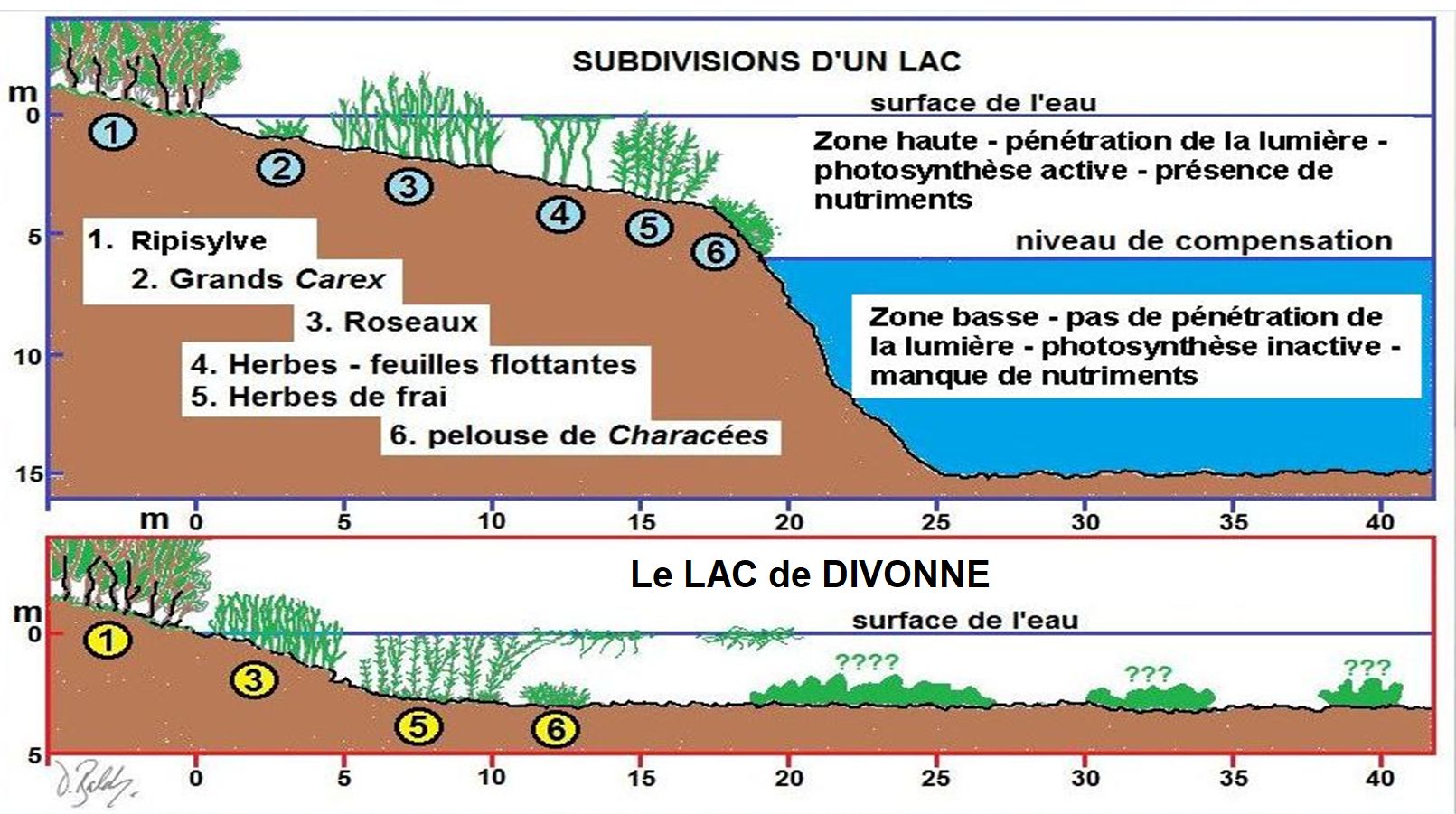

Le Lac de Divonne : la flore aquatique, ce qui est enraciné, ce qui flotte.

Quand dès le printemps, les herbiers et les algues prolifèrent et parfois

recouvrent des parties de la surface du lac ce qui empêche la

navigation, gêne la pêche, gâche la vue du promeneur, alors bien

souvent on entend parler de pollution. Le lac est pollué !!!!!

Il

faut malgré tout rester vigilant, le LAC DE DIVONNE est un plan

d’eau en ville

- Herbiers enracinés dans les sédiments : myriophylle, cératophylle, potamot

-

Herbier flottant : utriculaire - Algue encrée aux sédiments : chara

Comment sont elles arrivées ? Quelques idées entre autres : - Le lac a été creusé sur l’emplacement d’un marais où probablement certaines espèces étaient présentes. - Pour aider au remplissage du lac, un tiers de la rivière a été détourné pendant 14 jours, des espèces pouvaient être présentes dans l’eau.

-

l’apport d’éléments graines et parties de plantes par les oiseaux.

Nos plantes aquatiques indigènes mais invasives utilisent plusieurs stratégies de reproduction. Les herbiers ont une reproduction sexuée (fleurs, fruits, graines) pour certaines la pollinisation se fait sous l’eau pour d’autre en surface. Certaines développent des rhizomes et toutes pratiquent fragmentation et bouturage. La fragmentation peut être naturelle ou provoquée par la faune aquatique (oiseau, petit mammifères), la flore subaquatiques (poissons, écrivisses) mais également par l’homme lors de faucardages, arrachages et utilisation d’engins à élises. Cerise sur le gâteau certaines développent des bourgeons de survie qui permettent d'assurer la vie de la plante en hiver et son redémarrage au printemps.

Le long de la tige de l’algue chara ont

trouve régulièrement espacés des groupes de feuilles C’est là que se

développent des bourgeons qui vont assurer la reproduction de la

plante. Pas de racines pas de rhizomes et la fragmentation

fonctionne si l’élément détaché contient le bourgeon. L’algue verte filamenteuse flotte ou repose sans attache sur le sédiment. La reproduction ce fait en interne par la division et la multiplication des cellules. Des amas peuvent ce détacher pour coloniser d’autres secteurs.

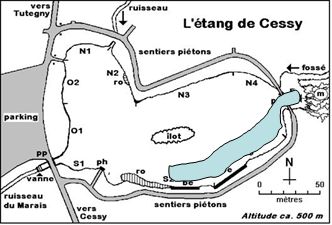

- L’utriculaire est flottante, c’est une plante carnivore, certaines variétés sont protégées. Elle se nourrit du zooplancton qu’elle absorbe au moyen de pièges (utricules) situés sur les feuilles immergées. Elle développe une petite fleur jaune. On la trouve souvent au contact d’herbiers qui apparaissent en surface. A Divonne elle est très discrète on peut l’observer près des « avancées des berges » où elle à été introduite en provenance de l’étang de Cessy. Son observation nous donne une bonne indication sur la présence ou non du zooplancton indispensable pour la vie de la faune aquatique.

Des

actions mécaniques, faucardage et arrachage,

sont régulièrement entreprises pour limiter l’expansion des herbiers

et permettre certaines activités nautiques. Si elles sont

entreprises sans discernement ces actions peuvent avoir un impact

négatif sur la faune aquatique. A l’exception des perches-soleil et

des black-bass qui déposent les œufs sur les sédiments dans un

espace qu’ils ont aménagé les autres espèces déposent les œufs sur

la végétation. Suivant les espèces les pontes s’étalent de février à

fin juillet. On estime que fin août tout les œufs sont éclos.

Septembre est donc la bonne période pour limiter la prolifération

des herbiers, c’est aussi la période ou les herbiers sont au maximum

de leur expansion. La bonne technique étant l’arrachage partiel,

dans ces zones les herbiers ne seront pas gênants pendant deux ans.

Sur le fond du lac des matières organiques (poissons morts, amorce des pêcheurs, végétaux) se décomposent sous l’action des bactéries. En période de fortes chaleurs, il arrive que sous l’action du gaz carbonique présent dans l’eau, des masses brunâtres issues de cette décomposition apparaissent en surface.

Les

cyanobactéries,

(algues bleues, leurs anciens noms), sont des bactéries

photosynthétiques, c'est-à-dire qu'elles tirent parti, comme les

plantes, de l’énergie solaire pour synthétiser leurs molécules

organiques. La présence des cyanobactéries est tout à fait normale,

elles sont présentes naturellement dans tous les éléments.

Dans l’eau, c’est au-delà d’un certain seuil de concentration

qu’elles deviennent dangereuse pour la baignade, le contact avec

l’eau et la consommation. Ce seuil est atteint dans les conditions

suivantes : eau stagnante, température de l’eau anormalement élevée,

fort ensoleillement. Alors apparaissent en surface des

efflorescences qui ressemblent à des algues filamenteuses,

dangereuses pour l'humain mais mortelles pour les chiens. Les

cyanobactéries sécrètent une toxine qui provoque chez l’animal une

paralysie des muscles respiratoires, des vomissements, des

convulsions. La pêche peut se pratiquer avec prudence vis à vis du

contact avec l'eau, le poisson ne doit pas être consommé. Dans l’étang de Cessy, victime de la sécheresse entre juin et octobre l’eau devient stagnante, des efflorescences dangereuses peuvent apparaitre comme ici une première observation en septembre 2017 et plus tard régulièrement observée en période estivale.

Williame Coosemans bill\divonne_herbier\index.htm

|